儿童木村病一例(KD)

主诉 病史

患儿,男,2岁,因“淋巴结肿大伴发热半月”入院。入院前半月无明显诱因多处淋巴结肿大,伴有发热,体温最高达40℃,自服退烧药后热可退,热前不伴寒战抽搐,热时不伴皮疹及意识障碍,外院抗感染治疗,但效果欠佳。

查体 辅查

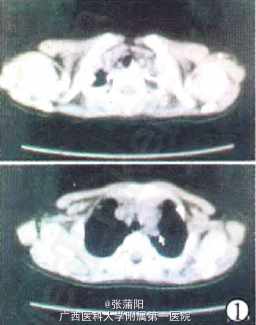

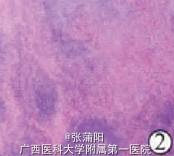

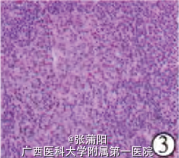

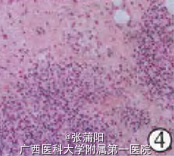

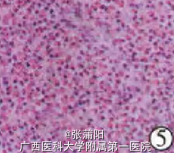

查体:双侧颈部、腹股沟区可扪及多枚2~3 cm肿大淋巴结,活动度可,无触痛,界限清楚无粘连,皮温不高,表面未见红肿破溃,双侧小腿胫前可扪及3枚约3 cm×4 cm肿大淋巴结,质地硬, 活动度欠佳,表面有褐色色素沉着,不伴瘙痒、皮疹,肝脏下界肋下约1.5 cm,质地软,脾脏肋下未触及。 辅查:血常规:嗜酸性粒细胞计数1.46 X 109/L,嗜酸性粒细胞百分比8.6%,白细胞计数16.89×109/L,血沉46 mm/h,EB病毒一IgM阳性。腹部彩超示:腹腔肠系膜增厚,内示多发肿大淋巴结,多枚低回声结节及团块,部分融合成片。颈部彩超:双侧颈部多发肿大淋巴结声像。骨髓检查示“未见幼稚细胞,可见中毒颗粒和空泡现象”,胸部增强CT示纵膈存在多发肿大淋巴结 (图1),考虑“淋巴瘤”。腹部淋巴结活检示淋巴滤泡增生,大量嗜酸性细胞浸润,嗜酸性微脓肿形成,周边毛细血管增生,符合“嗜酸性淋巴细胞增多性淋巴肉芽肿”(图2—5),腿部淋巴结活检:较多纤维细胞、淋巴结细胞及少数中性粒细胞、嗜酸性粒细胞。

诊断 处理

诊断:木村病,予以抗感染及口服强的松治疗,复查血常规示嗜酸性粒细胞计数0.83×109/L,较前明显降低,患儿体温平稳,淋巴结消退出院,院外予以口服强的松维持治疗,门诊定期随访,至今患儿浅表淋巴结肿大未复发,嗜酸性粒细胞计数及比例正常,血清IgE正常,体温平稳,激素逐渐减量至停药,仍于观察中。

随访 讨论

讨论:木村病多发于东亚及东南亚,白种人少见,黑种人罕见,以20~40岁多见,平均患病年龄为28岁[3]。目前该病的病因尚不明了,因多数患者可有外周血IgE及嗜酸性粒细胞的的升高,病理变化为血管病变和细胞浸润的慢性进行性炎性,参与的细胞以嗜酸性粒细胞为主,也有肥大细胞和浆细胞,故多数学者认为该病是一种机体的高敏状态所致的组织增生性反应,其诱发因素不排除为自身免疫失调、过敏、外伤、肿瘤、蚊虫叮咬、寄生虫感染等。因该病好发于头颈部及四肢的浅表淋巴,故本病患者常因多发的、无痛性的肿块而就诊,国内少数报道的几例儿童木村病系因累及腮腺及颈部,本例患儿累及腹股沟、肠系膜及纵膈等处。 该病首选的是手术切除治疗,但因该疾病较易复发,故多予以辅助化疗、放疗及糖皮质激素治疗。具体病例应选择不同的治疗方案,对于单发、肿块小、部位易切除的病变,主张手术治疗,对于病变范围大、多发、界限不清或局部浸润以及术后复发的病例主张首选放射治疗,术后糖皮质激素治疗是目前较常用的治疗手段,但在减量和停药中易复发,亦有使用环磷酰胺、长春新碱及环孢素治疗的成功案例。本病一般预后良好,但多数有复发倾向,应长期进行随访。 doi:10.3760/cma.j.issn.0253—3006.2014.02.021