狼疮性脂膜炎

主诉 病史

患者女,44岁。 主诉:因肢体起红斑、结节4月余,出现破溃2月就诊。 现病史:患者4月前无明显诱因于右侧上肢出现多发红色斑块、皮下结节,有轻触痛,后皮疹逐渐增多,近2月来皮损累及左侧上臂、下肢和腰背部,右上臂皮损渐出现破溃、结痂。患者未予特殊治疗,现为求进一步诊治来我院。起病以来,患者否认发热、口腔溃疡、脱发、关节痛、面部红斑、光敏感,饮食睡眠好,大小便无异常,体重无明显变化。 既往史、个人史、家族史无特殊。

查体 辅查

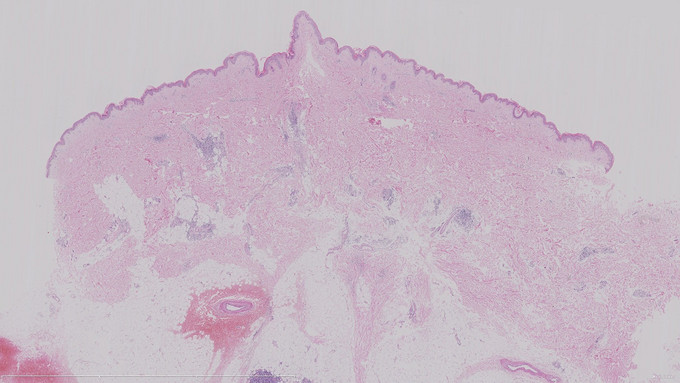

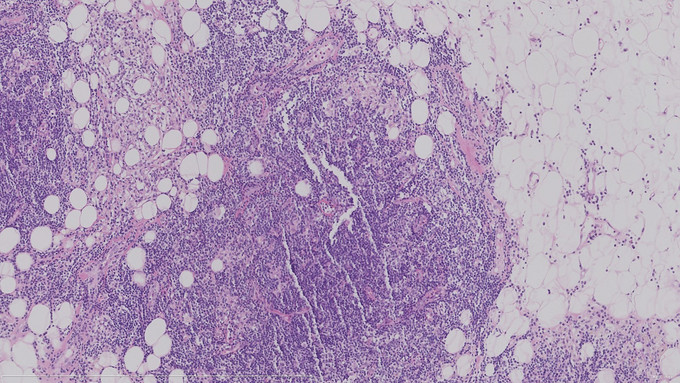

体格检查:系统检查未见明显异常。 皮肤科检查:右上臂伸侧及前内侧多发大小不一浸润性红色斑块、皮下结节,境界不清,局部皮损表面见萎缩、鳞屑及结痂。皮损质硬,有轻触痛,表面皮温略高,左侧上臂、右侧下肢及腰背部有少许类似皮损。 皮肤组织病理检查:角化过度,表皮萎缩,基底细胞层完整,真皮全层血管、附属器周围及皮下脂肪小叶内见灶状及团块状慢性炎症细胞浸润,以淋巴细胞为主,伴少量组织细胞及浆细胞,脂肪小叶可见透明坏死。 辅助检查:血常规、尿常规、肝肾功能、ESR、CRP、补体、ANA 、抗ds-DNA抗体、抗ENA谱均无异常。胸片正侧位及心电图均无异常。

诊断 处理

狼疮性脂膜炎

随访 讨论

狼疮性脂膜炎(lupus panniculitis)又称深在性红斑狼疮(lupus erythematosusprofundus, LEP),由Irgang[1]首次命名。本病为红斑狼疮的一个少见亚型,可单独出现或在DLE或SLE出现之前或之后发生[2]。 本病病因及发病机制不清,好发于中年女性,临床上表现为单发或多发皮下结节或斑块,质硬,表面可凹陷、坏死或形成溃疡,愈后留有萎缩性瘢痕,常累及面颊、上臂、肩部及臀部,呈单侧或双侧分布[2,3]。 本病组织病理学特征主要包括:小叶或小叶/间隔性脂膜炎,炎症细胞主要由淋巴细胞组成,淋巴细胞成团块聚集或形成淋巴滤泡,可见少量组织细胞和浆细胞,亦可见粘蛋白沉积和脂肪小叶透明坏死。有的病例可同时伴有DLE的基本改变,包括表皮基底细胞水肿或液化变性。真皮胶原束间粘蛋白沉积,真皮全层血管及附属器周围中度淋巴细胞浸润[2-4]。 本病在组织病理上应该与其他类型的脂膜炎相鉴别,特别应注意与皮下脂膜炎样T细胞淋巴瘤鉴别。该病早期与狼疮性脂膜炎均表现为脂膜炎样损害。但是该病浸润细胞较少侵犯真皮深部,脂肪坏死较常见且广泛,可见较多核大、异形、深染的肿瘤细胞,可见病理性核分裂象,肿瘤细胞CD3+、CD8+,CD4-,TIA1+,穿孔素+,颗粒酶B+[3]。本例还应与线状硬皮病引起的脂膜炎相鉴别,但线状硬皮病除小叶性脂膜炎损害外,还有真皮胶原纤维的硬化和玻璃样变[5],本例患者无这些改变,故可排除该诊断。 本病的一线治疗是口服抗疟药如羟氯喹,有的病例应用沙利度胺有效,严重者可加用小剂量激素治疗[2]。 参考文献 [1] Irgang S. Lupus erythematosus profundus: report of an example with clinical resemblance to Darier-Roussy sarcoid. Arch Derm Syphilol, 1940, 42(1):97-108. [2] Fraga J, Garcia-Diez A. Lupus erythematosus panniculitis. Dermatol Clin, 2008, 26(4):453-463. [3] Arps DP, Patel RM. Lupus profundus (panniculitis): a potential mimic of subcutaneous pannicculitis-like T-cell lymphoma. Arch Pathol Lab Med, 2013, 137(9):1211-1215. [4] 王云, 杨海珍, 涂平. 深在性红斑狼疮21例临床及组织病理分析. 临床皮肤科杂志, 2013,42(1): 7-10. [5] Braunstein I, Werth VP. Update on management of connective tissue panniculitides. Dermatol Ther, 2012, 25(2):173-182.