反复发作胰腺炎“罪魁祸首”原来并非胆石症而是IPMN

主诉 病史

患者,王^^,男性,50岁。主诉:腹痛半月,再发3小时。患者半月前因急性腹痛在当地医院住院治疗,当时明确诊断为“急性胰腺炎、胆总管结石(未见报告单)”给予输液治疗后患者症状改善,因当地医院无法行ERCP术,患者好转出院,出院后第二天即本次入院前3小时前患者再次腹痛,左上腹及脐上为主,伴腹胀,症状同前,为进一步行ERCP遂来我院,门诊以“腹痛查因”收入院。发病以来,患者神志清楚,精神可,饮食一般,大便、小便可,体力、体重无明显下降。既往2012年因胆源性胰腺炎行腹腔镜下胆囊切除术。否认乙肝、结核、高血压病、糖尿病病史及药物过敏史。

查体 辅查

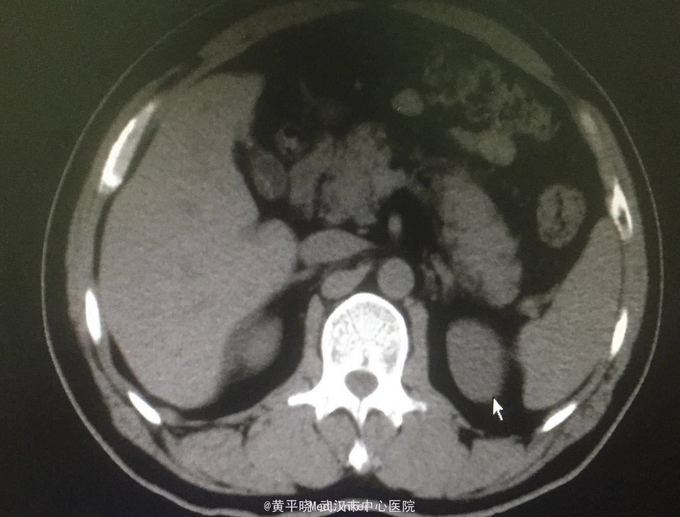

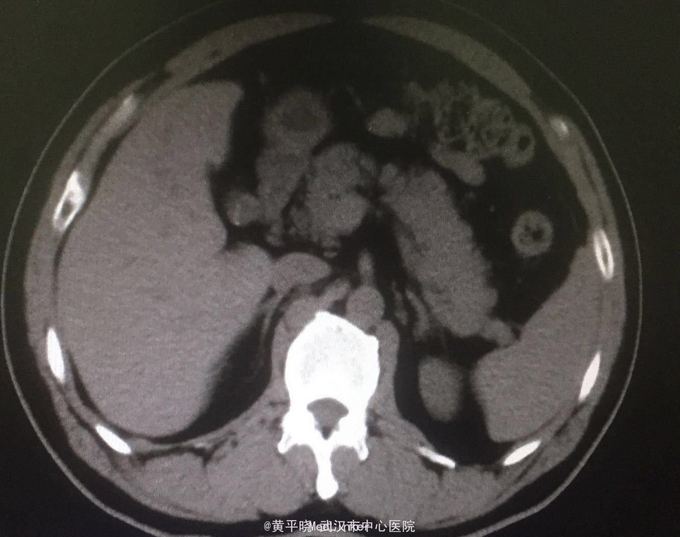

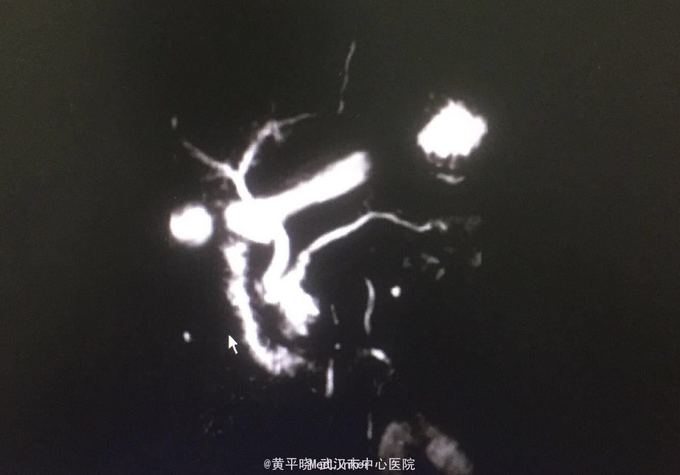

查体:T 36.6℃,RR 18bpm,P 68bpm,98/56mmHg,神志清楚,精神可,巩膜无黄染,心肺查体无明显异常,腹软,左上腹压痛,无反跳痛,肠鸣音正常,双下肢无水肿。 血常规正常。血生化3:甘油三脂 2.41 ↑ 0.58~1.88 mmol/L谷丙转氨酶 71.2 ↑ 2~40 U/L,其余各项正常。血脂肪酶正常。降钙素原正常。凝血功能及D二聚体正常。粪便常规及大便隐血正常。尿液分析及尿沉渣正常。胸部+上腹部CT提示:1.两下肺少许间质纤维化;2.胰腺炎;3.胆囊术后改变,残余胆囊小结石;胆总管下段小结石可能性大。上腹部MRI+MRCP提示:1.胰腺炎;2.胆囊术后改变,残余胆囊小结石;3.胰头、钩突处胰管扩张,胰头胰管旁实质内异常信号,需鉴别炎性病变与其他,建议结合临床,必要时胰腺MR增强扫描;4.右肾囊性灶,囊肿可能性大。

诊断 处理

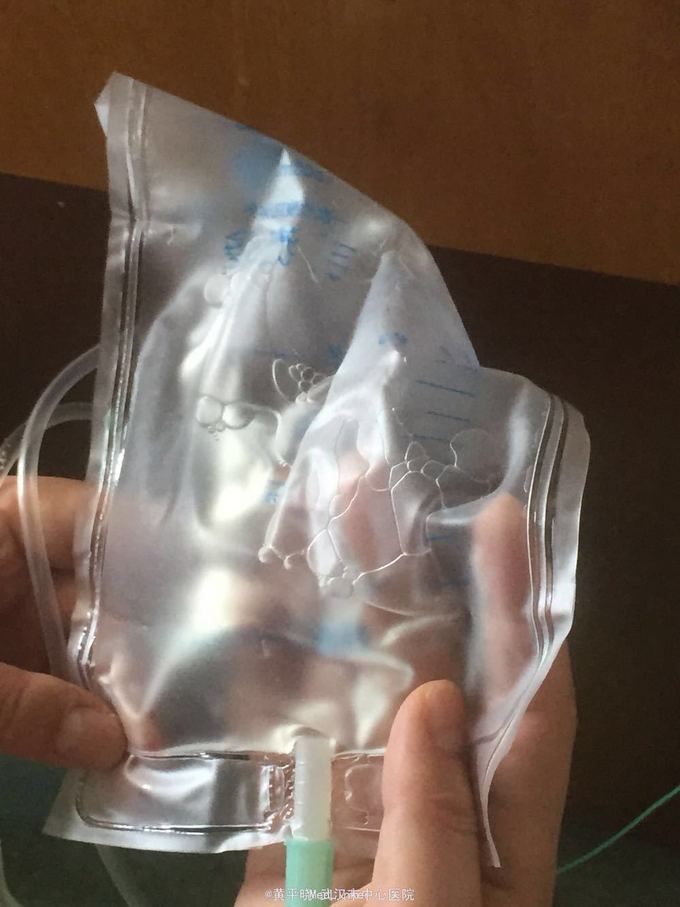

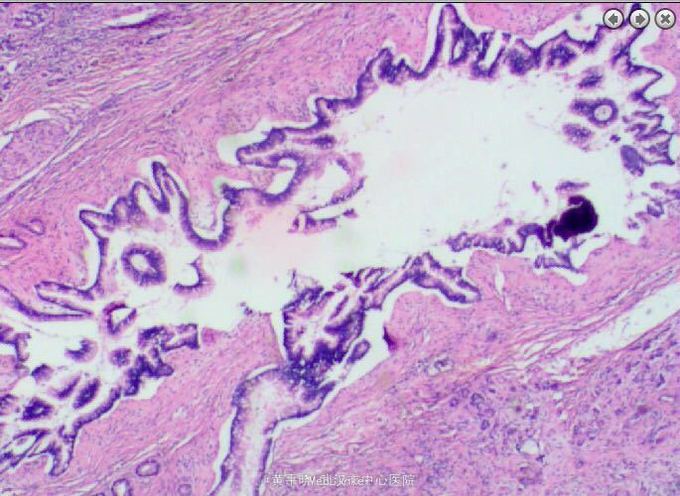

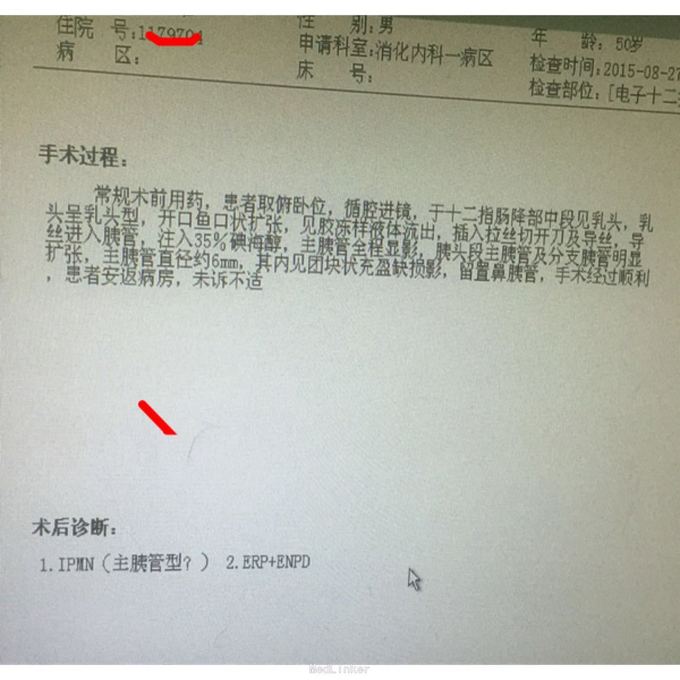

为进一步明确胰管扩张原因及排除有无胆管结石于8月27日行ERCP,术中诊断:1.IPMN(主胰管型?) 2.ERP+ENPD 十二指肠降部中段见乳头,乳头呈乳头型,开口鱼口状扩张,见胶冻样液体流出。 主胰管全程显影,胰头段主胰管及分支胰管明显扩张,主胰管直径约6mm,其内见团块状充盈缺损影,留置鼻胰管,手术经过顺利。 术后鼻胰管可见黏液胶冻样液体引流出 考虑IPMN 转胆胰外科行手术,于2015.09.03行根治性胰十二指肠切除术。 术后病理检查提示:1、(胰头钩突部)符合导管内乳头状粘液性肿瘤伴低-中级别异型增生。 2、(十二指肠)粘膜慢性炎症。 术后经抗感染、静脉及肠内营养、护肝、抑酸、抑酶、补液及维持水电解质酸碱平衡等对症支持治疗,病情恢复良好!

随访 讨论

胰腺导管内乳头状黏液肿瘤(intraductal papillary mucinous neoplasm,IPMN)是一种较少见的胰腺囊性肿瘤,由于对其认识不足,以往多诊断为慢性胰腺炎或黏液性囊腺瘤.IPMN和IPMT(intraductal papillary mucinous tumor)是同一个疾病的称谓。 其起源于胰腺导管上皮,呈乳头状生长,分泌过多的黏液,引起主胰管和(或)分支胰管进行性扩张或囊变。 IPMN好发于老年人,最多见于60~70岁,男女之比约2:1。临床症状和体征取决于导管扩张的程度和产生黏液的量。可表现为上腹部疼痛、乏力,也可因胰液流出受阻产生慢性胰腺炎甚至急性发作的临床表现。 肿瘤可局限性生长,也可沿主胰管或分支胰管蔓延,导致相邻的主胰管或分支胰管进行性扩张。扩张的导管内分泌大量黏液,位于胰头及钩突区的肿瘤可突入十二指肠,使黏液从扩大的十二指肠乳头流入肠腔。显微镜下可见肿瘤内有无数的小乳头,表面覆以柱状上皮,上皮分化程度差异较大,可从不典型增生到乳头状腺瘤或腺癌,也可混合存在。因此,有学者也用ipmt指代恶性或潜在恶性肿瘤的IPMN。 ipmn根据起源不同可分为3型,主胰管型相对少见,分为节段型和弥漫型2个亚型。位于胰头者,由于黏液阻塞多为弥漫型;位于胰体和胰尾者多为节段型。 CT和MRI(包括MRCP)表现为主胰管中度至明显扩张,十二指肠乳头可增大并突入肠腔内,胰管壁上的乳头突起由于较小且扁平不易显示。分支胰管型好发于胰腺钩突, 也可位于体尾部,ct和mri主要表现为分叶状或葡萄串样囊性病变,由较小囊性病变聚合而成,且有交通,也可融合而呈单一大囊样肿块,<3 mm的乳头状突起难以显示 。主胰管可轻度扩张,也可同时伴有胰腺萎缩。MRCP多方位重建,可更形象显示囊性病变的特征。混合型表现为胰腺钩突分支胰管扩张合并主胰管扩张,也可表现为体尾部分支胰管和主胰管扩张的组合。如肿瘤内出现>10 mm的实性结节、主胰管扩张>10mm、弥漫性或多中心起源、壁内钙化及糖尿病临床症状,应高度警惕,提示为恶性IPMN。 IPMN应与其他胰腺囊性病变鉴别。ipmn可引起胰腺炎表现,使其与慢性胰腺炎导致的胰管扩张和假囊肿形成鉴别有一定困难,若出现壁结节、乳头状突人十二指肠腔有助于ipmt的诊断,而慢性胰腺炎引起的胰管扩张呈串珠状,并可见粗大钙化,这在IPMN罕见。 胰腺导管癌坏死囊变后虽也可表现为囊性肿瘤,但其周围仍可见实性成分,加之极易侵犯胰周主要血管及嗜神经生长等特性与IPMN明显不同,易于鉴别。 黏液性囊性肿瘤囊内也可见壁结节及分隔,但其多位于体尾部,中年女性好发,多为单一大囊或几个大囊组成圆形或卵圆形肿块,不伴主胰管扩张。IPMN好发于老年男性,多位于胰腺钩突,主胰管不同程度扩张,二者鉴别不难。浆液性囊腺瘤虽也可呈多发微囊样表现,但其发病年龄轻且中心可见星状纤维瘢痕及日光放射状钙化,可与IPMN鉴别。 对于单发于胰腺钩突的分支型ipmn,且肿瘤直径<2.5 cm,临床可密切观察,而对于其他类型IPMN,因具有潜在恶性的特征,应积极手术切除,其疗效较胰头癌及壶腹癌好。