儿童嗜酸性脂膜炎一例

主诉 病史

患儿,男,10岁。双下肢反复出现红色斑块伴瘙痒2个月。2个月前,无明显诱因患儿右大腿内侧出现绿豆大小“红包”未予诊治,后皮损逐渐增大,近圆形,鼻尖硬度,瘙痒剧烈,局部皮温较高。当地诊所以“毛囊炎”治疗,皮损可缓解,但停药后反复发作。1个月前患儿左大腿内侧再次出现鸽蛋大近圆形的红斑且持续增大,瘙痒剧烈,皮温较高。疑诊为“嗜酸性脂膜炎”和“虫咬性皮炎”,予复方甘草酸苷片、转移因子口服液及中药等口服,无效。1周前左大腿皮疹自行消退,右小腿外侧再次出现类似皮损。发病前皮损部位无昆虫叮咬及注射药物史,自发病以来,无发热,咳嗽等,否认系统性疾病及药物过敏史,家族中无遗传病及恶性肿瘤病史。

查体 辅查

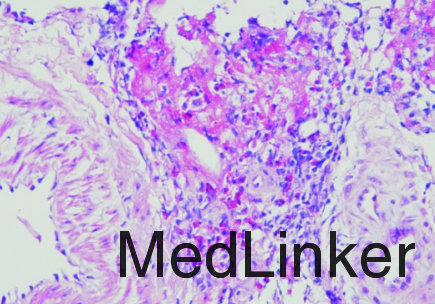

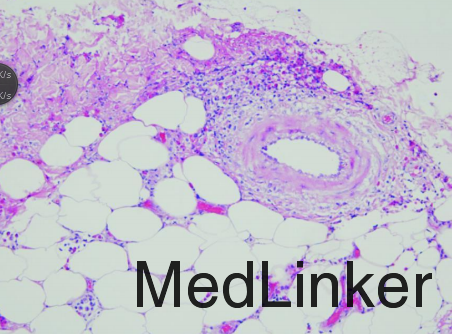

系统检查未见异常。皮肤科情况:右小腿外侧可见一直径约3.0cm的暗红色水肿型斑块,有浸润感,无触痛,皮温较高。表面无破溃和出血。实验室检查:血常规WBC3.82*10^9/L,中性49.5%,嗜酸性粒细胞0.7%,CRP<1mg/L,ESR 2mm/h;抗链O(-);肺炎支原体抗体(-),PPD5IU(-),RF(-),ANA、ENA谱(-),抗ds-DNA抗体(-),ANCA(-);单纯疱疹病毒igm抗体(+);咽拭子细菌培养:咽部正常菌群生长;骨髓穿刺细胞学检查:未见异常。胸部X线片、心电图、腹部B超级心脏彩超均正常。皮损组织病理示:真皮深层胶原纤维及脂肪小叶间有片状嗜酸细胞浸润,并见散在分布的淋巴细胞,局部胶原纤维间见:“火焰现象”。

诊断 处理

诊断:嗜酸性脂膜炎。每天予强的松35mg(1mg/d)、盐酸伐昔洛韦150mg口服。2周后,右小腿皮损多数消退,未见新发皮损。强的松减量至每天30mg口服,并逐渐减量至停用,疗程共2个月。停药1个月后,未见复发。现继续随访中。

随访 讨论

嗜酸性脂膜炎是指嗜酸性粒细胞显著浸润于皮下脂肪组织,临床罕见,病因不明。有人认为该病是病理性诊断,多数患者有原发性疾病,如特应性皮炎、免疫复合物性血管炎、结节性红斑、血液疾病、链球菌等细菌感染、蛔虫症、恶性肿瘤如B和T细胞淋巴瘤、结节性多动脉炎等。国内2004年由刘艳等首报,但均为成年发病,至今未见儿童罹患该病,但其有特应性皮炎病史,该例可能为国内外报道发病年龄最小的患儿。 嗜酸性脂膜炎的临床表现多样,可为丘疹和斑块,亦可表现为紫癜脓疱和溃疡,但以皮下结节最常见。皮损常反复发生、病程缓慢,但本病有自限性。皮损组织病理可见脂膜中有大量嗜酸性粒细胞浸润,类似嗜酸性蜂窝织炎所见的“火焰像”,即部分破碎的嗜酸性粒细胞碎屑黏附在纤维蛋白样变性或渐进性坏死的胶原纤维周围,其外有组织细胞和巨细胞环绕成栅栏状。真皮及筋膜中也有嗜酸性粒细胞散在分布,血管变化不明显。 本病需与嗜酸性粒细胞增多症、嗜酸性蜂窝织炎、嗜酸性筋膜炎和结节性红斑等进行鉴别:①嗜酸性粒细胞增多症表现为血液及(或)骨髓嗜酸性粒细胞持续增多,真皮血管周围嗜酸性粒细胞及单核细胞浸润,血管壁见内皮细胞增生、官腔鼻塞皮下脂肪组织变化不明显。②嗜酸性蜂窝织炎病变部位主要在真皮,表现为弥漫的嗜酸性粒细胞浸润,可有淋巴细胞和浆细胞,病理学特点为“火焰现象”,图像以局灶性纤维蛋白样坏死的胶原为中心,由嗜酸性粒细胞的碎屑构成的无定性或者颗粒状物质覆盖在这些肿胀变性的纤维上,周围绕以嗜酸性粒细胞、大而淡染的组织细胞及异性巨细胞呈栅栏状排列。外周血及骨髓嗜酸性粒细胞增多。③嗜酸性筋膜炎的病变部位,主要在筋膜,真皮一般不受累,表现为筋膜明显增厚、纤维化,筋膜内以嗜酸性粒细胞浸润为主,伴淋巴细胞、浆细胞、肥大细胞浸润。④结节性红斑:表现为小腿伸侧有对称性分布的疼痛性结节,组织病理见皮下脂肪小叶纤维间隔中淋巴细胞和中性粒细胞浸润,而非嗜酸性粒细胞浸润。 本病预后较好,可予糖皮质激素治疗治疗。。Winkelmann等推荐足量糖皮质激素至少治疗6个月,部分病例可合用抗生素治疗。李晶冰等报道西咪替丁可一直嗜酸性粒细胞区划,故糖皮质激素联合西咪替丁治疗本病效果显著。亦有糖皮质激素联合免疫抑制剂的报道。 本病无明确原发疾病,局部亦无昆虫叮咬及注射用药史,也无上呼吸道感染史,查“抗链O”抗体(-),咽部细菌培养示咽部正常菌群生长,故可除外链球菌感染,但患儿单纯疱疹病毒IgM(+),这可能与发病相关。另外,临床表现为水肿性红色斑块,组织病理示脂膜层大量嗜酸性粒细胞浸润,见类似嗜酸性蜂窝织炎的“火焰象”,2个月来皮损反复发作,入院后予糖皮质激素治疗效果显著,激素疗程2个月,停药后1个月随访,未见复发。故诊断明确。 摘自中国皮肤性病学杂志2011年7月第25卷第7期