色素性玫瑰疹一例

主诉 病史

患者,女,21岁。躯干及四肢灰褐色斑片2年余。2年前无明显诱因患者胸部出现数个蚕豆大小紫红色斑片,伴轻微瘙痒,逐渐增多并扩大,累及背部、四肢近端,以四肢屈侧明显。发病前无用药史及化学品接触史,家族中无类似病例。

查体 辅查

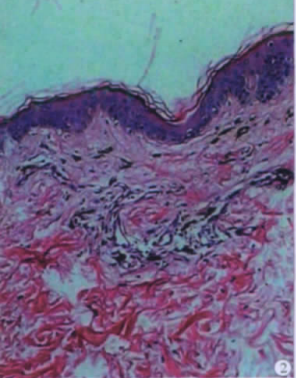

体检:系统检查无异常。皮肤科情况:躯干、四肢近端屈侧密集分布粟粒至蚕豆大的圆形、椭圆形暗灰褐色斑点及斑片,胸背部皮疹长轴于皮纹走形一致,边界较清,皮疹表面光滑,双上臂近端皮损上覆少许鳞屑,Darierps征阴性。 实验室检查:血、尿常规无异常,RPR及TPPA阴性。前胸部皮损组织病理示:表皮角化过度,基底细胞水肿,见少许色素细胞;真皮浅层嗜色素细胞明显增多,少量淋巴细胞浸润。

诊断 处理

诊断:色素性玫瑰疹。治疗:予雷公藤多苷10mg,3次/d,氯雷他定10mg,1次/d,转移因子胶囊2粒,2次/d,均口服;3%双氧水,2次/d,外擦患处。4周后皮疹颜色变淡,部分皮疹消退,现在随访中。

随访 讨论

色素性玫瑰疹临床较少见,病因尚不完全清楚,有病毒感染、自身免疫、变态反应、遗传过敏等学说,其中病毒感染的研究最广,可能性也最大。本病好发于青春期后,初起表现为玫瑰色红斑,经10d左右变为淡褐色,最终为黑褐色,多年不消退,主要表现为躯干、四肢近端大小不一的淡褐色至黑褐色色素沉着斑,于皮肤纹理走向一致,一般无自觉症状。该病组织病理学表现为表皮下黑素颗粒增多,基底细胞液化变性,色素增加,真皮上层有较多嗜黑素细胞及非特异淋巴细胞浸润等。色素性玫瑰疹属于玫瑰糠疹的特殊类型,主要依赖形态学特征及组织病理表现明确诊断。本病临床表现多样,病史长短与皮损表现有差异,易造成误诊或漏诊。本病临床上应与二期梅毒疹、色素性荨麻疹、色素性扁平苔藓、Riehl黑变病、持久性色素异常性红斑鉴别。本例患者为青年女性,为发病高峰期,临床表现较典型,结合皮损组织病理检查诊断明确。本病治疗上午特效疗法,常对症治疗,预后良好。 摘自中华皮肤性病学杂志2012年9月第26卷第9期