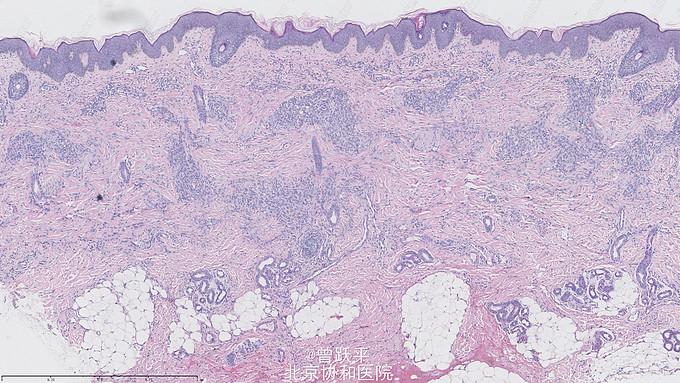

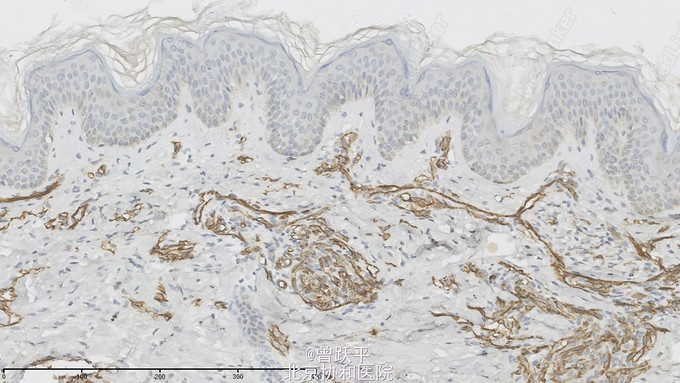

卡介苗接种后出现丛状血管瘤1例

主诉 病史

患儿男,9月大。 因左上肢红色斑块8月来诊。8月前患儿于左上肢有卡介苗接种史,之后在接种部位出现一红色丘疹,丘疹逐渐增大,形成斑块。

查体 辅查

左上肢外侧见一类圆形红色斑块,界欠清,表明凹凸不平,上有毳毛。

诊断 处理

丛状血管瘤(卡介苗接种后诱发) 观察随访3年,皮损未见改变。

随访 讨论

丛状血管瘤是一种病因不明的良性血管增生性肿瘤。因临床表现各异,轻者病变直径仅数厘米累及浅表皮肤组织无合并症的红斑;严重者病变面积巨大包含多个解剖部位,侵及肌肉骨骼深层组织,合并血小板减少、凝血功能障碍。本病的诊断目前尚无统一标准,有时需要依据组织病理学检查(穿刺活检、手术切除等)确诊。临床需与以下疾病鉴别:(1)婴幼儿血管瘤(IH),是一种最常见的血管良性肿瘤,发病率4%~5%,在1岁以内婴儿发病率达10%。女婴多见。多在出生1个月内出现,初期常为体表淡红色斑点,不高出皮肤,之后迅速增大成红色斑块或肿块,突出皮面呈鲜红色;部分血管瘤有时可侵入皮下,呈暗红及轻微蓝色或皮面如常。有典型的生长周期,增生期、消退期、消退完成期。组织病理学表现:增生期血管瘤组织呈小叶状,小叶内血管密集,内皮细胞增生活跃、核大、染色淡、核分裂可见,内皮细胞多2层以上或充满管腔或呈条索、片块状,血管腔多消失。消退期血管瘤内皮细胞分裂增殖活性减弱,细胞层次减少,多为2层或在2层以下,管腔多明显,或内皮细胞和毛细血管萎缩,管腔闭合、消失,纤维、脂肪组织增生,取代瘤体组织。(2)卡波西型血管内皮瘤,是一种少见的具有侵袭性的血管肿瘤,1993年由Zukerberg等首次提出。主要发生于婴幼儿和儿童,成人少见。男女发病比例相似,病变多位于四肢、躯干,少数位于腹膜后、纵隔或内脏。皮肤病变起初常表现为点状红褐色斑疹,继而皮下出现软组织肿块,或出生便见明显肿块,质地坚韧,温热,扪之可触及小结节,无自行消退趋势,向周围组织或器官浸润性生长。病理特征:多为梭形的血管内皮细胞形成血管间隙,血管密集成团,形成散在或相互融合的形状不规则的小结节,结节周围常见散在的新月状毛细血管,呈“肾小球”样,结节常向周围脂肪组织呈浸润生长,多伴有淋巴管瘤样病。(3)婴儿型纤维肉瘤,是一种相对少见的肿瘤,又称为先天性纤维肉瘤,发生于新生儿、婴儿和年幼儿童。与成人相比,恶性程度较小。好发于头颈部及躯干部,临床表现为无痛性皮肤或浅表组织肿块。病理学特征为细胞致密,梭形细胞形态较一致,核分裂显著,胶原纤维较少或缺乏。梭形细胞束互相交叉,排列成鲱鱼骨样,部分呈旋涡状。血管丰富,常见灶性的血管外皮瘤样裂隙或鹿角状血管。 既往有外伤后诱发本病的报道,但卡介苗接种后引发者尚未见报道。卡介苗接种与丛状血管瘤的发生是一种巧合还是存在某种内在的联系,可能需要进一步的研究。