平山病(青少年上肢远端肌肉萎缩 )

主诉 病史

患者男性,23岁,汉族。因右手无力3月余入院。 3月前无明显诱因发现右手抓握单杠不能,始注意到右手握力差,右手肌肉饱满度不如左手。天气寒冷时症状更加明显,用力时会出现右手肌肉颤抖,但痛触觉、温度觉无异常。 既往体健,否认传染疾病史,无外伤、手术史,无药物过敏史。父母体健,父系、母系家族中无类似病史,无遗传疾病史。

查体 辅查

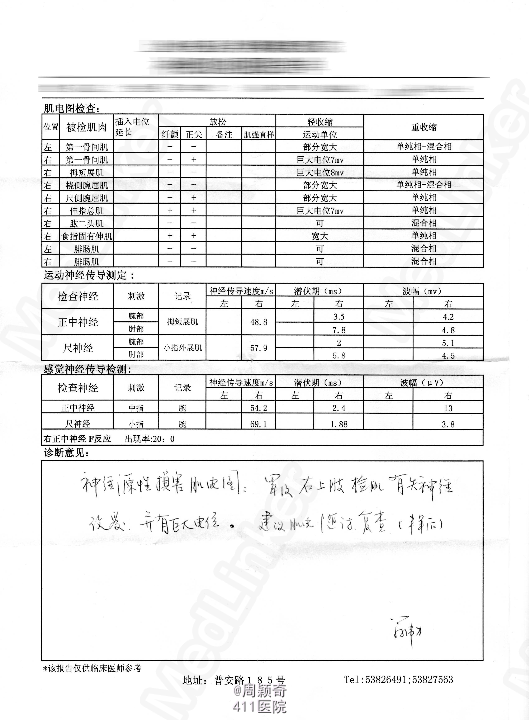

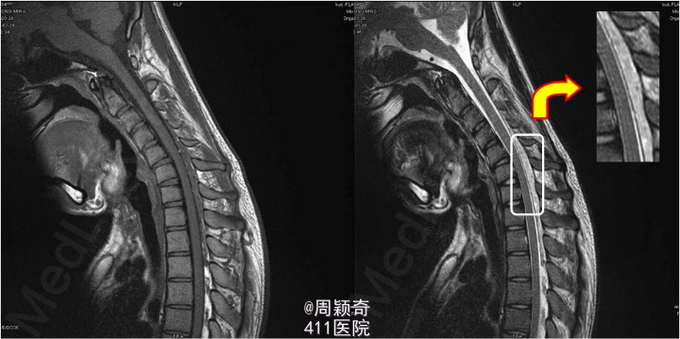

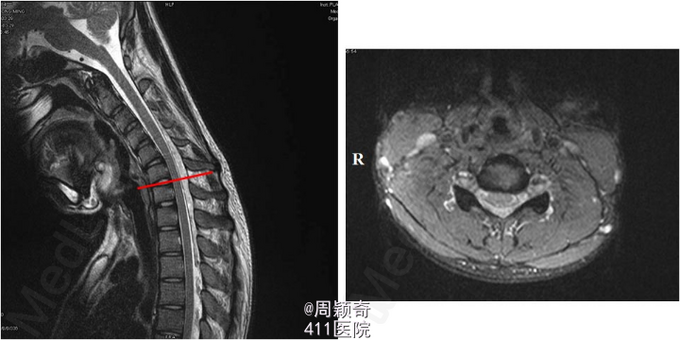

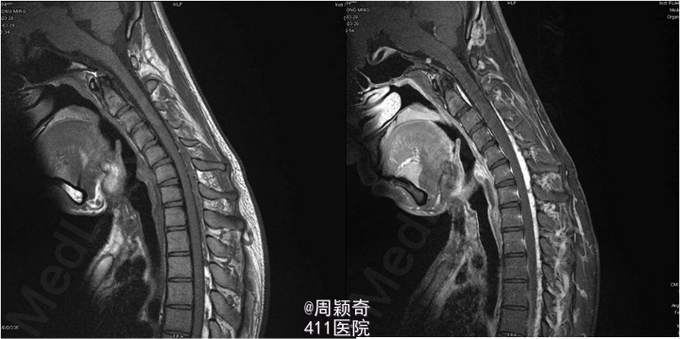

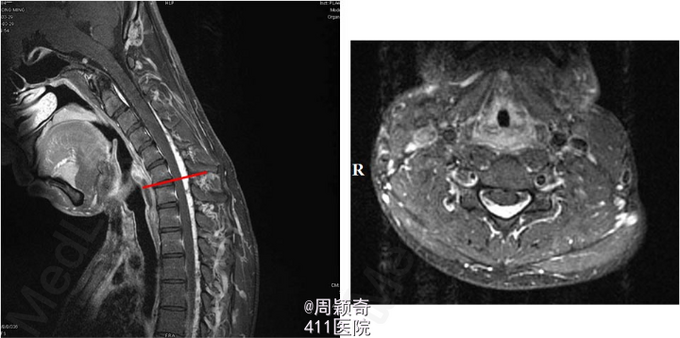

颅神经检查无异常。右手大小鱼际肌、骨间肌萎缩,尺侧更为明显,肌力Ⅳ级左右,未见明显肌颤。右前臂肌群肌体积未见明显异常,但屈腕、伸腕肌力Ⅴ-,肌张力正常。右上臂及另外三肢体肌体积、肌力、肌张力均正常对称。全身皮肤痛温觉正常。肌腱反射双侧对称,双侧Hoffmann、Babinski征均阴性。 肌电图检查:神经源性肌损害,累及右上肢所检肌肉(右第一骨间肌、右拇短展肌、右伸指总肌、右食指固有肌等)。有失神经改变,并有巨大电位。 颈椎MRI:颈椎生理曲度消失,余未见异常。 血生化检查未见异常。 颈椎头屈位MRI:颈6-7水平,椎管后壁硬膜囊向前移位压迫同段颈髓,颈髓受压前后径变短。硬脊膜外有集簇状血管流空信号,增强扫描后呈高信号,为扩张的硬膜外静脉丛。

诊断 处理

诊断:平山病(青少年上肢远端肌肉萎缩 ) 处理:直立位活动时戴颈托,减少或避免头部前屈位。

随访 讨论

经2年随访,患者症状已基本缓解。右手肌力、肌容积均基本恢复正常。 【讨论】 平山病(青少年上肢远端肌肉萎缩,Hirayama disease,HD), 由日本学者平山惠造(Keizo Hirayama)等在1959年首先报道.它是一种良性自限性运动神经元疾病,主要特征为单侧前臂尺侧肌萎缩,桡侧的肌肉一般不受影响 。目前,全球报道不超过l500例,其中,相当大一部分在日本,亚洲其他国家及欧美等国家散在发病,罕见家族史。 【临床表现】本病起病隐匿,好发于青少年,15-25岁为发病高峰,男性多见,男女之比约20:1。患者病后1-5年病情开始稳定,但极少数患者肌肉萎缩缓慢进展。 典型的临床表现为单侧上肢远端肌肉萎缩、无力。肌萎缩最早起于手部,随着病变的进展,少数至上臂;多数为单侧损害,亦有不对称的双侧损害,肌肉萎缩以手小肌肉为主(骨间肌,大、小鱼际肌,以尺侧明显),肱桡肌相对轻,呈“斜坡样”改变。萎缩的肌肉有相应的轻中度肌力减退,多数患者有“寒冷麻痹”,即手在寒冷环境下无力症状明显加重;“伸展束颤”即束颤在安静状态下不明显,但在手伸展时常发生。受累的肢体腱反射对称正常,也可减弱或消失,但无疼痛麻木等感觉障碍的表现,无锥体束征、括约肌功能障碍等。 【影像学】自然位颈椎X光线片一般正常。CT颈髓造影可发现88%的患者存在下颈髓轻至中度萎缩,但因具有创伤性,病人不易接受。MRI常规位平扫中阳性率仅为49%。颈部屈曲位CT颈髓造影阳性率为94%,MRI屈曲位平扫可达87%。可见硬膜囊后壁向前移位拉紧,使下部颈髓易位前置,颈髓受压及变平,前后径变扁,颈髓前角的非对称性萎缩;硬脊膜外的集簇状血管流空信号,增强扫描后呈高信号,为扩张的硬膜外静脉丛。 【发病机制】目前,发病机制尚不明确,但确定本病不是运动神经元病的变异型。 青春期发病,可能是脊髓与硬脊膜之间的生长发育不平衡所致动力学因素有关,由于在日本发病率高,不排除人种因素 【治疗】 非手术治疗方法 采用颈托治疗,使下颌与胸壁之间保持一定距离。治疗后发现患者病程进展时间显著延长,肌力有所恢复,萎缩得到一定改善。尤其对病程短、轻型脊髓萎缩者效果显著,但治疗时间相对较长。 手术治疗方法 曾有人尝试用硬脊膜成形术+脊髓松解术来治疗此病 。但目前,多数专家的观点还是倾向于非手术治疗。