斑状萎缩。

主诉 病史

患者 男,22 岁。 主诉:躯干、四肢近端斑疹 2 年。 现病史:患者 2 年前躯干及四肢近端出现散在孤立不融合、约黄豆大边界清楚的圆形或椭圆形淡红色斑;部分皮损略隆起,质地 柔软,触之有轻度落空感;部分皮损稍凹陷,中间可见皱缩纹;皮损周围皮肤无异常。 偶感轻度瘙痒,不影响睡眠,无触痛,未予诊治。 数周后部分皮损逐渐增至蚕豆大,且逐渐增多,颜色逐渐变成肤色,以躯干为甚,日光照射后皮损无变化。

查体 辅查

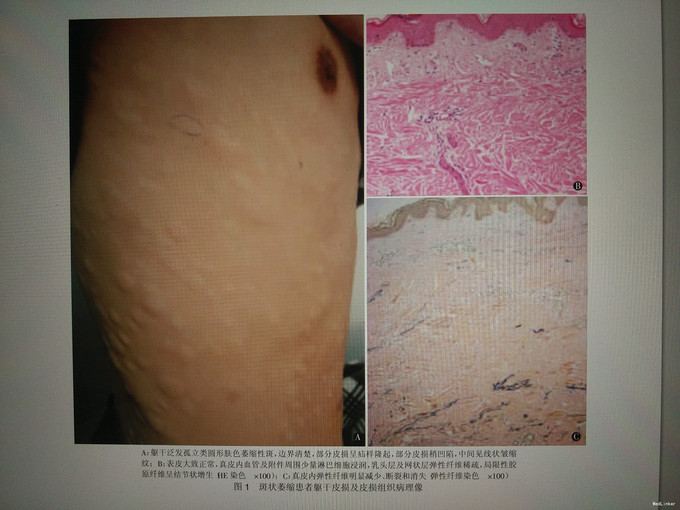

皮肤科检查:躯干及四肢近端泛发孤立不融合、约黄豆至蚕豆大边界清楚的类圆形或椭圆形萎缩性斑,呈肤色。 部分皮损呈疝样 隆起,触之柔软,按压时凹陷如袋,有轻度落空感及囊性感;部分皮损稍凹陷,中间可见线状皱缩纹,无触痛,以躯干为甚。 皮 损周边皮肤无异常。 皮损组织病理检查:表皮大致正常,真皮内血管及附件周围少量淋巴细胞浸润,乳头层及网状层弹性组织稀疏,真皮内局限性胶原纤维呈结节状增生。 弹性纤维染色示真皮内弹性纤维明显减少、断裂或消失

诊断 处理

诊断:斑状萎缩 治疗:建议随访观察,未予特殊治疗。

随访 讨论

讨论:斑状萎缩(macular atrophy)又称斑状皮肤松弛(anatoderma maculosa),是一种弹性组织溶解症,Jadassohn 于 1892 年首次报 告。 其典型皮损表现为直径 1~2 cm 的圆形或椭圆形萎缩松弛的疝样斑。 本病常见于年轻人,多在 15~25 岁发病,无性别差异。 其发病原因目前尚不清楚,有日晒后出现本病的报道。可分为原发性、继发性和家族性斑状萎缩。原发性斑状萎缩根据发病前皮损 有无炎症可分为:红斑炎症型(Jadassohn-Pellizari 型)及非炎症型(Schweninger-Buzzi 型)。 继发性斑状萎缩可继发于原发性皮肤疾 病,如继发于梅毒、结核、麻风、水痘等疾病皮损,或继发于自身免疫性系统性疾病,如抗磷脂综合征、系统性红斑狼疮及盘状红斑狼疮等。 大多数病例为散发,偶见家族病例报道。本病确切发病机制尚不清楚,其发生与弹性组织的破坏增加或产生减少相关,具体的机制还有待继续研究。 继发性斑状萎缩与 自身免疫性疾病的相关性提示免疫机制在发病中起一定的作用。 本病诊断除临床表现外,还需结合组织病理和弹性纤维染色检查。组织病理学特征性改变是完全的弹性组织溶解及断裂,弹性纤维稀疏。尤其在真皮乳头层及网状层中部。弹性纤维染色示真皮内弹 性纤维减少或消失。 本病需与皮肤松弛症、弹性假黄瘤样真皮乳头层弹性组织溶解症、真皮中层弹性组织溶解症及毛囊周围弹性组 织溶解症等相鉴别。 本病无特殊治疗,在早期有炎症的阶段可试用青霉素治疗。对于局限性皮损影响美容患者,可行整形手术治疗,但不能阻止皮损 进一步进展,有时手术后在切除部位又可能出现新皮损。 出自:临床皮肤科杂志 2012 年 41 卷第 7 期 J Clin Dermatol,July 2012, Vol.41,No.7