下载或打开 医联APP 查看完整评论

立即下载

打开APP

青年女性多发性脂囊瘤一例

主诉 病史

患者女,28岁,因“颈、上胸部丘疹4年余”来我院就诊。患者4年前无明显诱因颈胸部开始出现米粒大小丘疹,淡黄色,质软界清,无明显不适。皮损逐渐增多,部分质地坚实,呈浅黄色,仍无明显不适,从未就诊。患者既往体健,家族中无类似患者。

查体 辅查

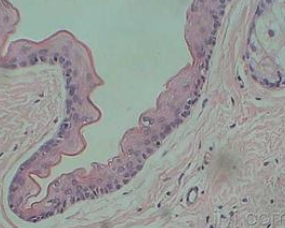

体格检查:一般状况良好,系统检查未见明显异常,患者颈部、上胸部泛发米粒大丘疹、结节,皮色或浅黄色,大小不一,直径0.3~4.0 cm,表面光滑,未见充血红肿及糜烂破溃,多数质地软,部分较坚实,界清,无明显压痛,未扪及血管搏动感。病理学检查:见囊样结构破裂,有油脂状黏稠液体排出,镜下无明显异常,真皮至皮下可见数个较大的不规则囊腔,囊内为淡红色均质物质,囊壁为复层鳞状上皮,迂曲折迭,无颗粒层,部分近囊腔面细胞形态肿胀呈典型断头分泌,囊壁与多个皮脂腺相连接。

诊断 处理

诊断:多发性脂囊瘤。因患者自觉无明显不适,未接受治疗,嘱患者注意观察。

随访 讨论

多发性脂囊瘤又称皮脂腺囊瘤,是一种少见的皮肤错构瘤,呈常染色显性遗传,多发生于青少年男性。临床上表现为皮色或浅黄色的丘疹、结节,实质为大小不的囊肿,较大者质软,较小者坚实,有时可以排油脂状物质。皮损常发于头面、躯干、外生殖器等部,通常无自觉症状,偶有感染引起疼痛等症状。有研究表明该疾病与角蛋白K17突变有关,可伴发先天性厚甲症等疾病。治疗方法主要是外科手术、电干燥等。该例患者皮损集中于颈胸部,患者无家族史,是否存在角蛋白K17的突变还需进一步研究。部分巨大、影响美观的皮损可采用手术切除,电干燥、二氧化碳激光也可治疗头颈部小囊肿,改善患者容貌问题,但患者自觉症状不多,皮损也只有米粒大小,并未接受任何治疗。

发布于 15-10-24 22:20