获得性免疫缺陷综合征相关卡波西肉瘤

主诉 病史

患者,男性,47岁,20 d前无明显诱因右上后牙腭侧出现黄豆大小包块,后逐渐增大,无痛,对应后牙松动。近半年自觉周身皮损加重,频繁出现咳嗽、声音嘶哑等类似感冒症状。有皮肤病史十余年,外院诊断“湿疹”。否认外伤史、手术史、输血史、静脉吸毒史、药物过敏史及其他特殊病史。2.5年前曾有非婚性行为史。无类似家族病史。无吸烟、无饮酒

查体 辅查

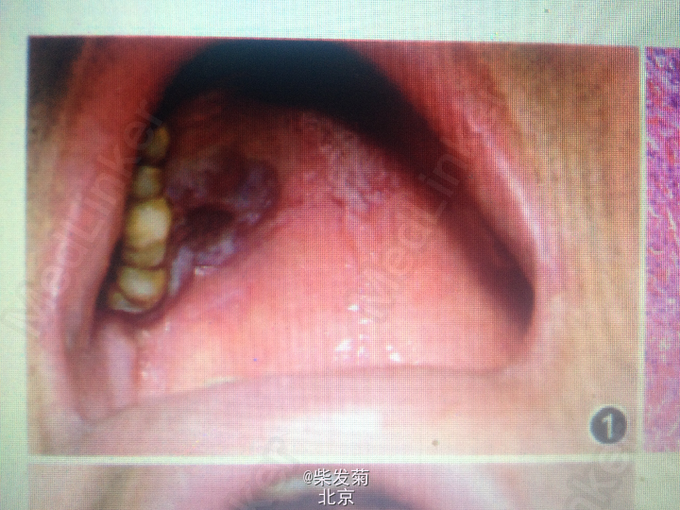

查体:右上后牙舌侧牙龈及硬腭处可见紫红色结节状增生物,3 cmx2 cmxl cm大小,质地软,中央有溃疡。腭部正中可见白膜及充血面,用力擦拭可去除白膜。四肢及躯干皮肤可见泛发的色素沉着及褐色丘疹。 实验室检查:血清抗HIV抗体初筛及确认试验阳性,HIV病毒载量严重升高。硬腭增生物活体组织病理检查:(上腭黏膜)被覆鳞状上皮之黏膜组织,真皮层可见异型的梭形细胞弥漫浸润,裂隙状血管伴红细胞漏出,可见病理性核分裂象。免疫组化结果示CD,.(+)、CD。(+)、细胞角蛋白(一), 平滑肌肌动蛋白(+),波形蛋白(+),符合KS的诊断。腭部白膜涂片镜检可见念珠菌菌丝。

诊断 处理

诊断为AIDS、KS及口腔念珠菌感染。 该患者确诊后转至感染科治疗,继续完善头颅、胸部、腹部和盆腔CT,未提示KS内脏转移,完善细菌、结核、真菌、弓形体等AIDS常见机会性感染的病原检测均为阴性。患者诊断明确后,予以氟康唑治疗念珠菌感染,同时给予高效抗反转录病毒治疗(highly active antiretroviral therapy,HAART),采用奈韦拉平片(0.2 g,2次/d)、拉米夫定片(0.3 g,2次/d)、司他夫定胶囊 (30 mg,2次/d)联合抗病毒治疗。对Ks暂未使用化疗方案,定期门诊复查。 8个月后复查显示:患者口腔腭部KS及白膜完全消退,HIV病毒载量为阴性。

随访 讨论

卡波西肉瘤(KS)临床上分4型:经典型、非洲型、免疫抑制相关型和AIDS相关型,发病部位可累及皮肤黏膜、淋巴结及内脏。AIDS相关型Ks的发生与人疱疹病毒8型感染、HIV诱导的免疫抑制等多因素有关。AIDS相关型KS临床多见于中青年男性,与其他类型相比其口腔损害最常见,约20%HIV感染者的Ks始发于口腔,约70%HIV感染者的KS可侵犯口腔”I。最好发于腭部,其次是牙龈和舌背,也可侵犯颌骨。口腔KS最初表现为突出于皮肤或黏膜表面的斑片,后逐渐扩大融合成斑块、结节,大小可以从几毫米至几厘米,颜色由粉色逐渐转变为深棕色。KS的典型特征以梭形细胞增生、裂隙状血管、红细胞外渗及慢性炎性细胞浸润为主。免疫组化证实梭形细胞是血管内皮源性,符合KS的病理学诊断。HAART是目前治疗AIDS的一线药物。进展缓慢、局限于皮肤黏膜的AIDS相关型KS可首选HAART治疗,发展迅速、症状明显、累及内脏的AIDS相关型KS需先行全身化疗,等病情稳定后再行HAART治疗,KS发病后1年死亡率高达30%,及时启动HAART是降低KS发生率和死亡率的关键。对于局限的、对系统治疗反应不佳的口腔KS,也可选择局部治疗,如手术切除、激光、病损内注射化疗药物及局部放疗等。 我们口腔科很多情况下是艾滋病的首诊科室,所以应熟悉AIDS相关疾病的口腔临床表现,不应忽略实验室和组织病理学检查,以免漏诊或误诊,耽误病情。本病例转自《中华口腔医学杂志》