角化过度型汗孔角化症

主诉 病史

患者男,41岁。 主诉:两侧臀部疣状角化增生性斑块20余年。 现病史:患者于20余年前,在无明显诱因下先于左侧臀部出现一淡红色斑,逐渐缓慢增大,并且中央隆起呈疣状,自觉剧烈瘙痒。曾在当地就诊,诊断为“寻常疣”,予以冷冻治疗,效果不佳。此后,右侧臀部也出现类似皮损。皮损逐渐增多、增大,曾在当地予手术切除部分皮损,但伤口愈合后周围皮肤又可出现类似皮损。4年前,在疣状皮损的周围逐渐出现多发绿豆至黄豆大丘疹,表面粗糙,自觉瘙痒,为明确诊断而就诊。 既往史、个人史、家族史无特殊。

查体 辅查

两侧臀部可见大片地图样疣状增生性斑块,高出皮面约3mm,表面粗糙,可见灰白色角化物,周围散发多数绿豆至黄豆大疣状丘疹,似“卫星灶”

诊断 处理

诊断:角化过度型汗孔角化症。 治疗:疣状斑块外用10%水杨酸软膏封包治疗,周围的卫星灶用冷冻治疗。

随访 讨论

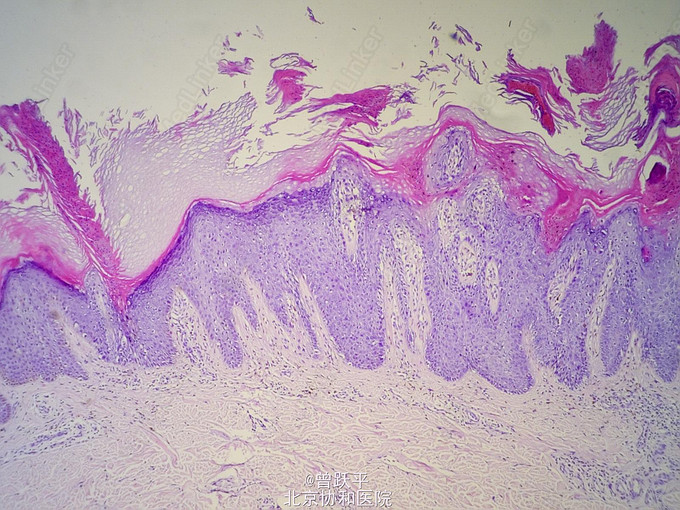

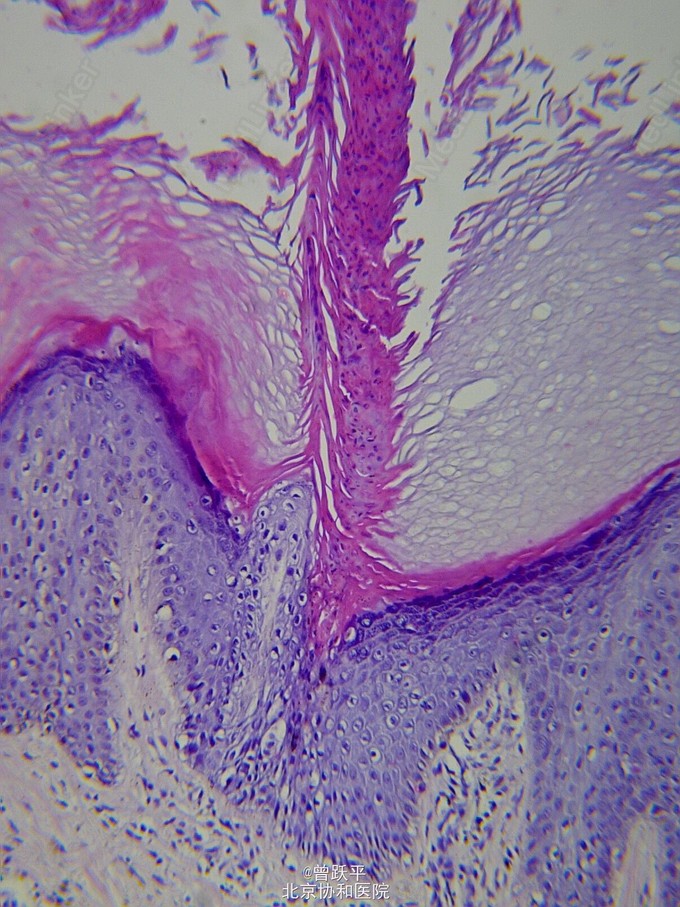

汗孔角化症(Porokeratosis)是一种少见的,具有遗传倾向的慢性进行性角化性皮肤病,现已证明它是由于表皮细胞不正常的克隆增生引起,这些增生可受某些刺激而激发 。 临床表现:临床上汗孔角化症可分为8型,即经典斑块型、浅表播散型、单侧线状型、播散性浅表性光线型、角化过度型、炎症角化型、掌跖泛发性型和点状汗孔角化症,其中角化过度型(hyperkeratotic variant of porokeratosis )临床上较少见。典型的汗孔角化症的皮损边缘呈堤状、有沟槽的角质性隆起,中央轻度萎缩,缺乏毳毛。皮损形态不一,可从细小的角化性丘疹到巨大疣状隆起。皮损的大小及数目也因人而异。本型皮损多见于臀部和双下肢的摩擦部位,中心区增厚及边缘角化过度明显,而边缘堤状隆起不明显。临床上本型与经典型的区别主要在于角化过度明显,且起病时间更晚。 组织病理变化:最特征性的病理改变是表皮有角化不全柱(鸡眼样板),其下方的颗粒层变薄或消失。棘层细胞排列不甚规则,有时可见角化不良细胞。真皮浅层血管周围不同程度淋巴、组织细胞浸润。角化过度型除有上述典型的组织病理变化外,还有一些自身的特点:(1) 角化不全柱较经典型数量更丰富;(2)真皮乳头可见血管扩张,这可能是长期细微刺激导致表皮角化过度以及慢性血供不足导致真皮乳头改变的结果;(3)电镜检查可见本型较经典型有更多的角化不良细胞和空泡细胞。 鉴别诊断:本病临床上主要应与下列疾病鉴别:(1)疣状皮肤结核 ;(2)疣状扁平苔藓;(3)疣状痣;(4)着色真菌病。 治疗:可外用10%水杨酸软膏、0.05%-0.1%维A酸软膏、5-氟脲嘧啶等,局限性皮损可用CO2激光、冷冻、电灼或手术切除。因本病可恶变,故对局限性皮损最好予以手术切除或破坏。对于皮损较广泛者,应定期随访。