家族中3例女性腰椎滑脱的临床报道

主诉 病史

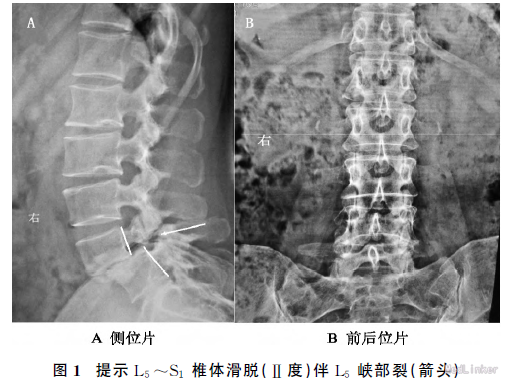

腰椎滑脱症是脊柱外科常见病多发病。虽然腰椎滑脱的确切病因尚不清楚,但多数研究者认为先天性因素和脊柱发育异常是主要病因。前期的病例报道和研究提示,腰椎滑脱和峡部裂在发育过程中有一定程度的遗传倾向。峡部裂在普通人群中的发生率为2%~6%,并且腰椎发生峡部裂的几率相比颈椎及胸椎要高。流行病学调查显示在腰椎峡部裂中机械力学因素和遗传因素可能为主要原因。峡部裂最常见于L5,并且随着椎体升高发生几率显著下降。但是,直到目前为止关于在同一家族中同时出现数名女性腰椎滑脱患者尚未见报道。本院临床收治了1例女性腰椎滑脱患者,通过询问家族史得知其家人中母亲与姐姐患相同疾病,家族中男性通过腰椎平片排查未见有腰椎滑脱患者。此家族病例佐证腰椎滑脱有遗传因素参与,并且更好发于女性。病例共3例,其中在我院接受手术治疗者为50岁女性,小学老师。主诉间断性下腰部疼痛6年,伴左下肢麻木,无力12个月。3个月前做家务时不慎摔倒,臀部及背部着地,继而出现下腰部剧烈的疼痛,疼痛放射至左侧大腿。查体L5~S1神经支配区域触觉减退,左踝关节背伸肌力减退,踇长伸肌肌力减退。直腿抬高实验阳性。直肠检查括约肌功能正常。腰椎侧位片显示L5椎体向前滑脱(Ⅱ度)并伴有峡部裂(图1)。

查体 辅查

第1例患者术后8周患者疼痛症状缓解约80%,左下肢神经症状消失。3个月后复查腰椎平片间内固定位置良好,L5~S1椎体对位对线良好。第2例患者接受保守治疗后疼痛有所缓解,但多年来仍反复间断出现下腰部疼痛。第3例患者治疗后疼痛症状明显缓解,日常活动无明显下腰部疼痛。12个月后复查腰部平片显示其腰椎滑脱仍为Ⅱ度,没有明显加重

随访 讨论

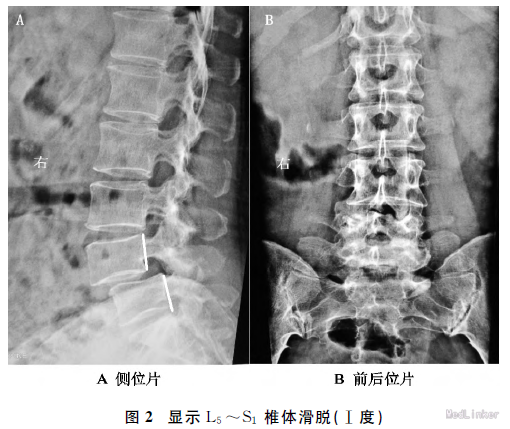

腰椎滑脱是较常见的疾病,尤其好发于L5椎体,约占到所有椎体滑脱病例的67%。L4发生椎体滑脱的例数占到总数的15%~30%,L3滑脱占1%~2%,而发生于L1和L2椎体的滑脱病例非常罕见。针对学龄儿童的研究发现,家庭成员中有腰椎滑脱家族史的儿童比没有腰椎滑脱家族史的儿童发生峡部裂的几率高。另外一项研究在腰椎滑脱患者的一级亲属中调查发现,其父母存在峡部裂的几率为16%,其兄弟姐妹中存在峡部裂的几率为14%,而患者子女中存在峡部裂的几率也为16%。 腰椎滑脱按照Wiltse分类标准可分为先天性,峡部裂性,退变性,病理性和创伤性五种。本组中3例患者可能同时有先天性和退变性腰椎滑脱的特点。先天性腰椎滑脱的发生比率占到全部腰椎滑脱患者的14%~21%。此类腰椎滑脱多有先天性骶髂关节先天性发育异常。先天性腰椎滑脱早期并不一定最早出现腰椎滑脱,而是继发于骶髂关节角度异常等因素。在本组病例中,除第1例患者有摔倒病史以外,其余两位腰椎平片均显示椎板峡部无断裂脱位。 女性怀孕分娩是导致腰椎滑脱发病率高的另外一个因素。研究发现经产女性发生腰椎滑脱的几率比未生育过的女性发病率高。女性怀孕时关节腔内松弛素分泌水品显著升高,松弛素在人体可增加组织内胶原的含量,增加关节周围韧带的弹性,导致椎间关节的运动幅度增大,增加了椎体滑脱的风险。另外,松弛素可降低腹部肌肉的张力,这也是增加腰椎滑脱风险的因素。当腹部肌肉张力减弱时,L5~S1椎间关节所承受的剪切力将比正常时高很多,可导致椎体旋转时受力异常,最后引起椎体滑脱。 对于大多数腰椎滑脱患者而言卧床休息并佩戴固定腰托纠正椎体前移可以缓解疼痛及神经症状。通过标准化的治疗方案多数患者可以得到较好的治疗效果。有学者研究发现通过上述保守治疗腰椎滑脱症状缓解的有效率为66%~78%.但是仍有患者通过这种保守治疗后症状缓解并不明显,在排除了其他导致下腰部疼痛的因素后可以考虑行手术治疗。在本组病例中,第1例患者有摔伤背臀部着地的病史,推测L5椎板骨折峡部裂与摔倒轴向受力导致椎体过度背伸有关。因此患者椎体滑脱并峡部裂,为不稳定椎体滑脱,伴神经损伤,通过腰椎后路复位固定融合术是相对较为安全的治疗选择。