孢子丝菌病1例

主诉 病史

患者,男,63岁。 主诉:左手腕起疹8月余。8月前,患者无明显诱因左手腕起疹,为米粒大小丘疹,后逐渐增大至豌豆大小结节,无痛痒,未在意。皮疹继续增大增多,顶端破溃,遂于外院就诊,皮疹穿刺示:炎性病变。给予抗生素治疗(具体不详),无效。遂给予皮疹切除,切除后伤口不能愈合,伤口周围皮疹继续增大,无明显自觉症状。

查体 辅查

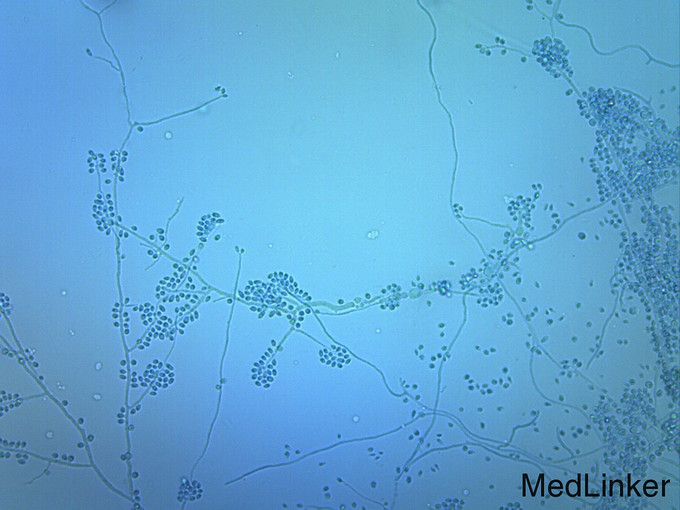

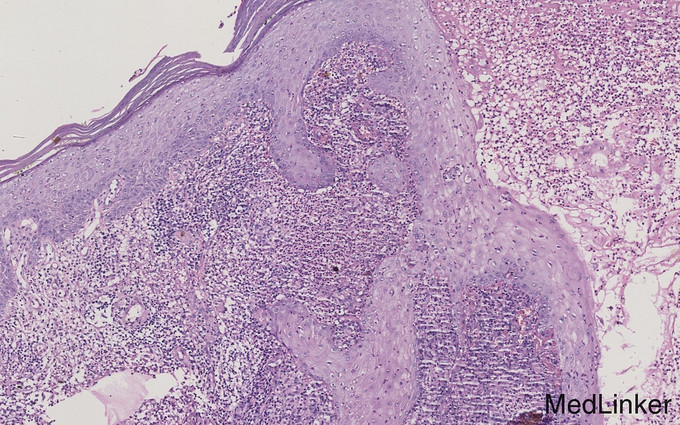

专科检查:左手腕部可见鸡蛋大小溃疡,溃疡周围炎性红斑,红斑上散在蚕豆大小结节。溃疡周边隆起,基底较干燥,无压痛。患者既往体健。否认其他疾病史。 实验室检查:皮肤病理检查:表皮增生,真皮可见弥漫混合炎性细胞性浸润。PAS染色:阴性。真菌镜检:阴性。真菌培养:孢子丝菌。

诊断 处理

诊断:孢子丝菌病(固定型)。治疗:伊曲康唑:0.1 p.o bid,酮康唑洗剂、特比萘芬软膏外用1周后复诊。皮疹好转。伊曲康唑胶囊 0.1 p.o bidx30天,10%碘化钾溶液 10ml p.o tidx 30天,黄纱条换药 x 5天,头孢呋辛酯:0.5 p.o tid x 5天。特比萘芬软膏外用。1月后,述面部四肢浮肿,停用碘化钾。继续口服伊曲康唑及抗真菌药外用。1个半月后,皮疹愈合。伊曲康唑继续 0.1 p.o bid x 1个半月。

随访 讨论

申克孢子丝菌是腐生真菌,可污染土壤、竹木、芦苇、枯草、玉米秸、动物皮毛、污水等。人类常因外伤接种致病,如被树枝、生锈铁钉或其他金属刺伤;与泥土有关的挫伤;动物搔抓或昆虫刺伤。农民、造纸厂及矿山工人、泥瓦工、园丁等为易感人群。已发现菌体可分泌两种蛋白酶,协同作用分解破坏皮肤结构,引起皮肤慢性肉芽肿和溃疡,具有很强的侵袭性。分为淋巴管型、固定型、皮肤播散型和皮肤外型。外伤后发生于四肢或面部的皮肤损害提示可能是孢子丝菌病,抽取脓液直接镜检和培养查到或分离到病原菌可确诊。现报道部分患者无明显外伤史亦可感染此病。典型的申克孢子丝菌孢子为卵形或雪茄形,偶可见到星状体。培养在25℃~30℃下3~5日内可见到丝状型菌落,在37℃下转化为酵母型菌落。必要时可做组织病理检查及动物接种。应与许多感染性疾病如着色真菌并奴卡菌并放线菌并疖肿、皮肤结核及肿瘤等鉴别。碘化钾对本病有特效,为首选药。成人常用10%碘化钾溶液10ml 3次/日口服,若无不良反应,可逐渐增至每日60~90ml。小儿酌减。4~8周后皮损消退,还需继续服3~4周,以防复发。常见副作用有胃肠不适、药疹等。对局部溃疡、有糜烂渗出者可用2%碘化钾或聚维酮碘溶液局部亦可在内服碘化钾同时结合局部温热疗法。顽固病例可用二性霉素B静脉滴注或局部注射二性霉素B加普鲁卡因,每周1~2次。对碘化钾过敏者可口服伊曲康唑(0.2~0.4g/d)或特比萘芬(0.25~0.5g/d),连服3-6个月。本病不宜切开引流或手术、电烙及X线治疗。孢子丝菌病伊曲康唑及特比萘芬的治疗需连续3-6个月。皮疹消退后还需巩固治疗。否则容易复发。口服伊曲康唑及特比萘芬1-2个月后应复查肝功能。本例患者临床未以典型的淋巴管型或固定型出现,而是以溃疡的表现出现,与患者早期的误诊和不恰当的治疗有关。我们在接诊病人时,要注意去伪存真,仔细判读皮损,拓宽思路,才能避免误诊误治。